- Адрес: Москва, Протопоповский пер., д.9

- Время работы: 08.00-18.00 кроме воскресенья. Последняя пятница - санитарный день

- E-Mail: info@rgbs.ru

Белая тьма: роман Жозе Сарамаго «Слепота»

Если бы все эпидемии ранжировали по степени социальной катастрофы, слепота заняла бы особую нишу: в отличие от смертельных эпидемий (чума, оспа), она не убивает, но обрекает на тяжелую инвалидность, снижая качество жизни и экономику целых общин. Сегодня мы поговорим об истории эпидемии слепоты и о романе Жозе Сарамаго «Слепота» как метафоре социального коллапса.

Эпидемии (с греч. буквально «распространенность среди народа») бушевали на нашей планете в разные периоды истории развития общества. Чума, холера, грипп, тиф и другие смертоносные болезни беспощадно уносили многие жизни. Страх перед неизвестной угрозой приводил к ужасающим последствиям. Ведь людей могли лишать жизни только из-за подозрений в распространении болезни, как это было в истории в периоды вспышки чумы, прозванной в народе черной смертью.

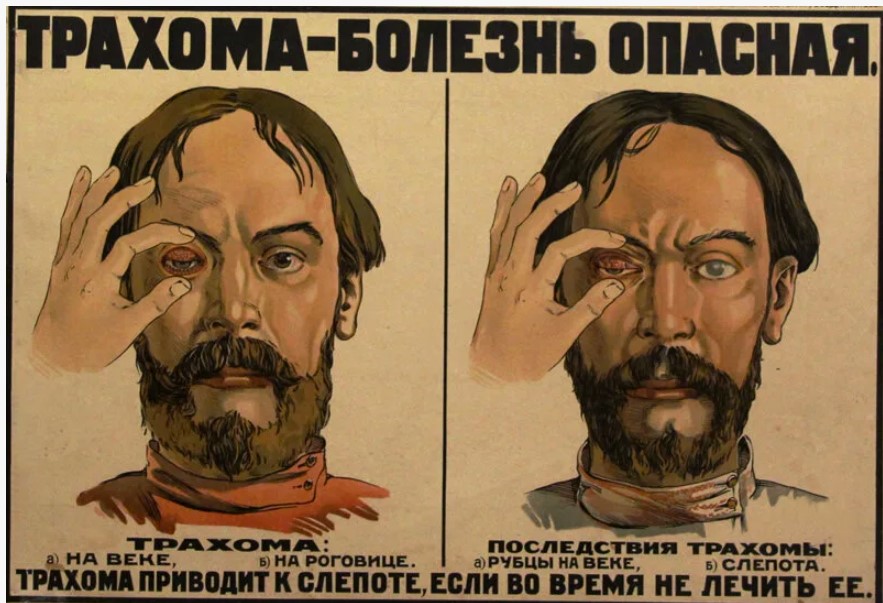

В числе эпидемий было такое опасное инфекционное заболевание, как трахома. Название болезни происходит от греческого слова trachys – шероховатый, неровный. Это хроническое заболевание, характеризующееся поражением конъюнктивы и роговицы глаз, которое приводит к слепоте. Свое коварство оно проявляло еще в Древнем Египте. Различные войны способствовали ее распространению на других территориях. Трахома долгое время представляла большую угрозу для человечества. А потом о ней забыли, хотя болезнь не исчезла – просто ее научились выявлять и лечить. Этому способствовали достижения в медицине и общественная помощь.

Палаты для больных трахомой, 1930-е годы

Возбудителя трахомы обнаружил в 1907 году чешский естествоиспытатель Станислав Провачек совместно с немецким бактериологом Людвигом Гальберштедтером. Заболевание является эндемичным для стран Азии, Африки, Центральной и Южной Америки. В России встречаются завозные случаи трахомы.

Заражение трахомой происходило от больного человека контактно-бытовым путем через предметы общего пользования, в частности полотенца. Безграмотность населения, нежелание или невозможность обращаться к врачам способствовали ее распространению.

Необходима была не только медицинская помощь, но и просветительская деятельность по профилактике этой опасной инфекционной болезни.

Больные глазной инфекцией. Удмуртская автономная область, 1932 год

Меры по профилактике заболеваемости принимались и в царской России и дальше при новом строе. Но первопроходцами в оказании выездной офтальмологической помощи населению страны фактически были «летучие» отряды Частного благотворительного общества Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых, которое возникло 13 февраля 1881 года в результате реорганизации Главного попечительства для пособия нуждающимся семействам воинов, убитых и раненых в Русско-турецкую войну. Причиной тому стало большое количество слепых и слабовидящих людей, которые потеряли зрение вне военных действий: из обследованных 444 больных только 5% потеряли зрение во время военных действий. Первопричина увеличения количества населения с заболеваниями органа зрения кроилась в распространении трахомы, которая была завезена на территорию России с войсками, вернувшимися после оккупации Франции в 1817–1818 годах.

В 1917 году работа глазных отрядов в стране была прекращена, так как были упразднены учреждения Попечительства о слепых. В послереволюционный период трахома как поражающее зрение все еще не считалась опасным заболеванием, поскольку свирепствовали холера, тиф и другие смертельные опасности. И только в 1923 году вновь был сформирован первый глазной отряд и затем другие, уже в новых политических условиях и при финансировании государством. Вспышки трахомы встречались в нашей стране и в 1950-е годы, но усилиями врачей, профилактическими мерами и просветительской деятельностью заболевание отступило.

Издания о слепоте

Безусловно, выпускались просветительские книги о профилактике слепоты. Так, еще в начале XX века, а именно в 1903 году, врач-офтальмолог Александр Скребицкий, который бо́льшую часть жизни посвятил изучению болезней глаз, опубликовал книгу «Воспитание и образование слепых и их призрение на западе», где изложил богатый исторический материал, куда вошли в том числе статистика слепоты и меры, способствующие уменьшению слепоты.

https://museum.social-tech.ru/eksponat/461/

Обложка книги

В 1920–1930-е годы выходили брошюры, разъясняющие, что такое санитарный минимум и как проводить его в личной жизни; как бороться с заразными болезнями; рассказывающие о трахоме и ее последствиях.

В то время в пропаганде своевременного лечения и профилактики распространенных заболеваний помогали художественные произведения. Среди них «Сказка о годе заразном, Тите грязном и семействе его несуразном» (1920), «Как Арина чуть не погубила дочь и сына» (народная побаска в стихах о том, как предупредить слепоту от трахомы) (1925), «Лихая беда. Про семью бедную и чахотку, болезнь зловредную» (1926), написанные Гавриилом Добржинским. По его рассказу «Слепой колхозник» (1931) можно понять, как именно происходило заражение трахомой и как приходилось преодолевать невежество. Люди не шли к докторам, прибегая к услугам знахарок, слепли семьями, деревнями.

Советский плакат 1926 года.

Главный герой рассказа – работящий деревенский парень Тимоха, ослепший в детстве от трахомы, – устраивается в рыбацкий коллектив «Красный ловец». Когда его расспрашивают, пытались ли его спасти, он рассказывает:

— Матка-то моя, поколь у меня глаза болели, и туда и сюда бегала. Сколько одних кур да хвостов знахаркам да ведунам всяким перетаскала… У нас в семье трое этак-то болели: я – самый старший, Васька-брат, да еще Любка-сестренка. И чем-чем не пользовали нас? И дождевых червей к глазам прикладывали и куриным дерьмом века мазали и коровьей мочой и щелоком глаза промывали, а все нет пользы…

Только в конце рассказа Тимоха, чуть не загубив ребенка, осознает свое невежество:

Прослушал, что только чистотой можно трахому извести и других от заразы уберечь, начал толстые пальцы загибать да приговаривать:

– Первое дело, чуть заболели глаза – к доктору. Второе, чтобы больной чаще руки мыл и за глаза не хватался, чтобы и свою заразу не усиливать и другому ее не передать через грязь на руках. Третье, чтобы вместе с другими не спал, отдельная подушка и, главное, полотенце было. На полотенце больной гной с глаз оставит, здоровый за ним утрется, глядь – и сам заразился. Так, это понятно. И чтобы и тело и одежа всегда в чистоте были.

Роман «Слепота» как метафора социального коллапса

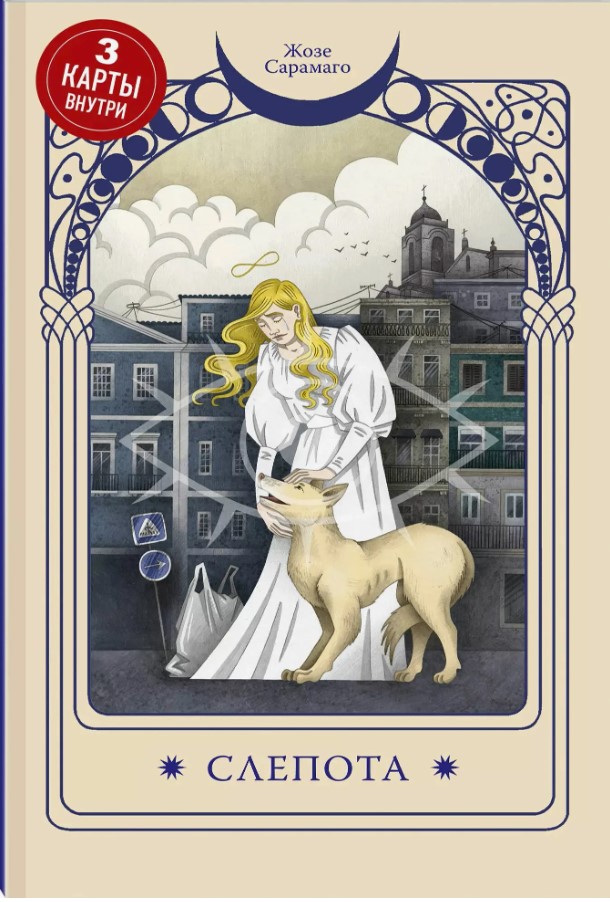

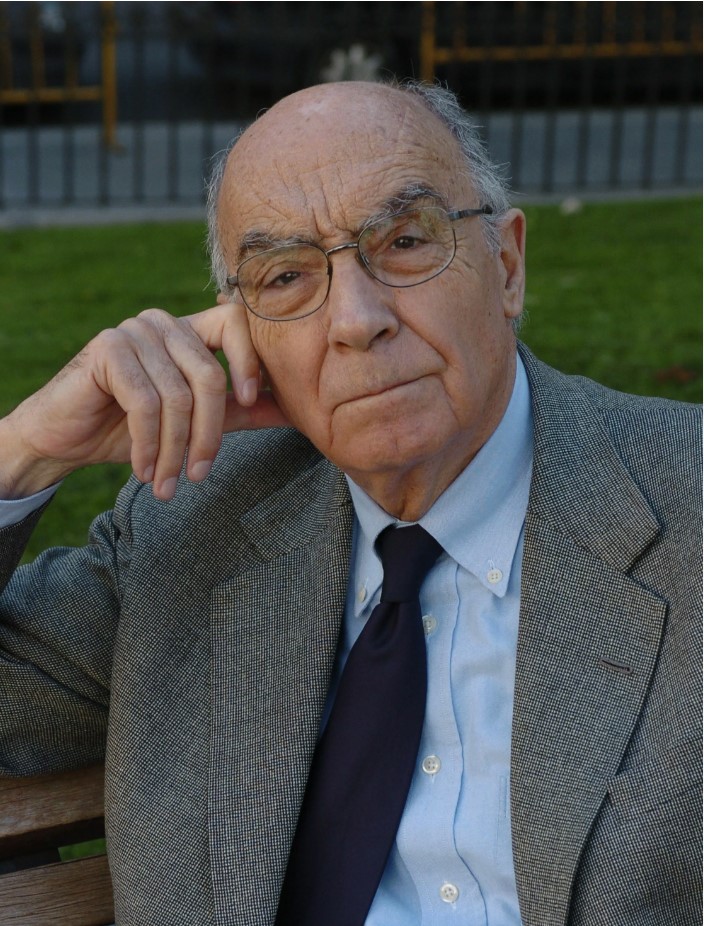

Вообще в прошлом, XX веке в рамках художественной литературы и о различных эпидемиях, и о слепых написано большое количество произведений, чего не скажешь именно об эпидемии слепоты. В 1995 году португальский писатель Жозе Сарамаго восполнил пробел, опубликовав свой роман «Слепота» (на португальском: «Ensaio sobre a cegueira», что означает «Очерк о слепоте»). Специалисты относят его к жанрам социальной, научной фантастики и антиутопии. В нем описана эпидемия внезапной слепоты как метафора социального коллапса. Хотя это художественный вымысел, он отражает страх перед реальными угрозами.

Обложка книги

«Слепота» – это история о необъяснимой массовой эпидемии слепоты, поразившей почти всех жителей безымянного города, и о последовавшем за этим социальном кризисе. В романе рассказывается о несчастьях нескольких безымянных персонажей, которые одними из первых ослепли, в том числе офтальмолога, нескольких его пациентов и других людей, случайно оказавшихся вместе. При этом жена врача необъяснимым образом оказывается невосприимчивой к слепоте. После длительного и травмирующего карантина в психиатрической лечебнице группа объединяется в подобие семьи, чтобы выжить, полагаясь на свою смекалку и на то, что жена доктора избежала слепоты. Внезапное появление и необъяснимое происхождение слепоты вызывают всеобщую панику, и общественный порядок стремительно рушится, пока правительство пытается сдержать очевидную эпидемию и сохранить порядок с помощью все более репрессивных и неэффективных мер.

А началось все с того, что один водитель остановился на пешеходном переходе в потоке машин на запрещающий сигнал и никак не двигался с места. Его машина стала раздражающей помехой в дорожном движении. Человек за рулем вел себя странно.

Новое скопление пешеходов, образующееся на тротуарах, видит, как за лобовым стеклом размахивает руками водитель, слышит, как истошно сигналят ему задние. Одни уже выскочили на мостовую с намерением оттолкать застрявшую машину с проезжей части на обочину, другие стучат негодующе в поднятые стекла, а человек за рулем вертит головой туда-сюда, кричит что-то, и по шевелению его губ можно понять, что он повторяет одно и то же слово, нет, не одно, а два – два, что подтвердится, когда удастся наконец распахнуть дверцу: «Я ослеп».

Итак, находясь за рулем своей машины, водитель внезапно слепнет. Рядом образуется толпа. Люди ведут себя по-разному: пытаются утешить находящегося в отчаянии, призывают вызвать машину скорой помощи, чтобы того увезли в больницу, строят свои предположения о случившемся. Но человек хочет только попасть домой. Находится один человек, который готов доставить ослепшего домой. Для толпы зрелище на этом заканчивается.

Но история получает неожиданное трагическое продолжение. Доверившись незнакомцу, слепец благополучно добирается до дверей своей квартиры, но вдруг начинает сомневаться, что помощь бескорыстна. Отказываясь от дальнейшей помощи сопровождающего дежурной фразой «представить себе не можете, как я вам благодарен», ослепший слышит в ответ: «Совершенно не за что, сегодня вы, а завтра я». Слова эти оказались пророческими.

Кадр из фильма «Слепота», снятый по одноименному роману Жозе Сарамаго. Режиссер Фернанду Мейреллиш, 2008 год

Внезапная слепота настигла всех, кто контактировал с первым слепцом: ослеп человек, который сопроводил его домой. Ослепли доктор и пациенты в очереди на прием – старик с черной повязкой на глазу, косоглазый мальчик, девушка в темных очках и т. д. Всех этих людей постигла одна беда – необычная, белая слепота.

Как будто вдруг взяли и выключили свет. Да нет, скорее не взяли, а дали, то есть зажгли.

Доктор, которого слепота настигла дома, не найдя объяснения случившемуся в специальной литературе, убеждает супругу сообщить санитарным властям и министерству здравоохранения о возможной эпидемии слепоты.

Жены врачей, живя с ними бок о бок, с течением времени сами начинают немного разбираться в медицине, а жена этого окулиста во всех смыслах была ему близким человеком и не могла, следовательно, не знать, что слепота – болезнь не заразная, инфекцией не передается, это не холера какая-нибудь, и никто пока еще не ослеп от того, что поглядел на него слепец, ибо это вопрос личных взаимоотношений человека и глаз, данных ему при рождении.

На доводы женщины, что «эпидемия слепоты – вещь небывалая и невиданная», доктор приводит аргумент:

Слепца с абсолютно здоровыми глазами тоже никто никогда не видел, однако же таких обнаружилось по крайней мере двое.

Дальнейший сюжет строится вокруг небольшой группы первых ослепших, помещенных в карантин в пустующую психиатрическую больницу, которая держится вместе благодаря не ослепшей супруге доктора, последовавшей за своим мужем, чтобы быть рядом.

Очень скоро город охватывает эпидемия слепоты и воцаряется хаос. Люди совершают ужасающие поступки. Герои маленькой группы переживают тяжелые испытания, и, видя все происходящее вокруг, супруге доктора «даже хочется ослепнуть и стать такой же, как все остальные…»

Кадр из фильма «Слепота», снятый по одноименному роману Жозе Сарамаго. Режиссер Фернанду Мейреллиш, 2008 год

Но «буду тащить, пока сил хватит», говорит женщина своему слепому супругу на его рассуждения о том, как долго она сможет «тащить этот воз в виде шестерых никчемных калек», говоря в том числе и о себе.

Интересные факты о романе «Слепота»

В романе никогда не называется город, охваченный слепотой, как и страна, в которой он находится. Вообще в нем мало конкретных указаний на культуру, что придает произведению элемент вневременности и универсальности. Однако есть некоторые признаки, указывающие на то, что страна – это родина Сарамаго, Португалия: главный герой показан за поеданием чоризо, острой колбасы, а в некоторых диалогах на португальском языке используется знакомая форма глагола «tu» во втором лице единственного числа (различие, отсутствующее в большей части Бразилии). Церковь со всеми ее святыми образами, скорее всего, относится к католическому типу.

Как и большинство произведений Сарамаго, «Слепота» содержит множество длинных, захватывающих дух отрывков, в которых запятые заменяют точки, кавычки, точки с запятой и двоеточия. То, что вокруг диалогах нет кавычек, означает: личности говорящих или сам факт диалога могут быть не сразу очевидны для читателя, а отсутствие собственных имен персонажей в «Слепоте» характерно для многих романов Сарамаго (например, «Все имена»). Вместо этого персонажей называют описательными прозвищами, такими как «жена доктора», «угонщик машин» или «первый слепой». Учитывая слепоту персонажей, некоторые из их имен кажутся ироничными («косоглазый мальчик» или «девочка в темных очках»).

Кадр из фильма «Слепота», снятый по одноименному роману Жозе Сарамаго. Режиссер Фернанду Мейреллиш, 2008 год

Примечательно, что художественное произведение «Слепота» Жозе Сарамаго участвовало в эксперименте, который привел к выводу о том, что чтение художественной литературы влияет на уровень эмпатии читателя. Исходя из структуры эмпатии становится понятно, что человек первоначально реагирует на эмоции других людей автоматически. Он может почувствовать грусть, если видит, что кто-то грустит, или другие эмоции. Затем происходит анализ эмоций другого человека на основе мимики, жестов, телесного положения и интонации голоса. И только после этого появляется желание совершить определенное действие по отношению к другому человеку, например, утешить его, если он расстроен.

В 1998 году Сарамаго получил Нобелевскую премию по литературе, и «Слепота» была одной из его работ, отмеченных комитетом при объявлении о присуждении премии.

В 2024 году роман был напечатан в издательстве «Эксмо» в коллекционной серии «Таро Сарамаго. Великие романы мастера метафор» (см. картинку выше). Вдохновением для ее оформления послужила классическая колода Райдера-Уэйта. Ее сделали в мягкой обложке, чтобы придать большее сходство с картами таро, а фигурную рамку покрыли темно-синей фольгой. Внутри скрываются три карты Таро: Сила, Дьявол, Башня. Иллюстрации на обложке и на картах отсылают к сюжету романов. Визуально, если смотреть на иллюстрацию на обложке под определенным углом, на ней можно заметить скрытый символ романа.

В 2004 году Сарамаго написал продолжение «Слепоты» под названием «[Про]зрение» («Ensaio sobre a lucidez», дословный перевод «Очерк о ясности»), где читатель встретится с прозревшими героями первого романа. В своей излюбленной притчевой манере Сарамаго выстраивает, по сути, модель мира. Он не оценивает, но подталкивает к размышлениям, не высмеивает, но и не скрывает сарказма.

Творчество Жозе Сарамаго многогранно и зачастую содержит элементы магического реализма. Благодаря этому, а также обилию метафор и смелым экспериментам с языком его произведения вызывают глубокие размышления о том, где кончается реальность и начинается иллюзия.