- Адрес: Москва, Протопоповский пер., д.9

- Время работы: 08.00-18.00 кроме воскресенья. Последняя пятница - санитарный день

- E-Mail: info@rgbs.ru

Из чего только сделаны люди

Итальянец Джузеппе Арчимбольдо положил начало гротескному собирательному портрету, составленному из вещей, характеризующих профессиональные навыки портретируемого. Помните, его «Библиотекарь» (1556) как раз и стал для нас поводом рассмотреть подробнее библиотечную тему в работах мастеров рисования. Арчимбольдо не имел настоящих учеников, но его необычные портреты пользовались столь большой популярностью у современников, что породили целые вереницы подражателей, творчество которых стали называть «арчимбольдески». Следуя принципу Omnia meum mecum porto (лат. «все свое ношу с собой»), художники вслед за Арчимбольдо создавали целые сборники визуальных метафор.

Уже в XVII веке арчимбольдески наводнили Италию, Францию, Голландию. Иногда подражатели заимствовали лишь внешние приемы, не восприняв идей, заложенных мастером, — они давно забыты. Но яркие сюжеты, отражающие суть явлений и приметы времени, продолжают волновать до сих пор. Многие из них могут считаться прообразом жанра сатирической карикатуры.

Например, швейцарский гравер Тобиас Штиммер (1539–1584) в 1577 году выпустил антикатолический листок с изображением Медузы Горгоны.

Т. Штиммер «Голова медузы Горгоны» (антипапская карикатура). Гравюра на меди. 1577

В ее вычурном образе предстает не кто иной, как Папа Римский Григорий III. Вся его фигура — нагромождение предметов католической церковной утвари. Монструозная голова обрамлена сатирическими изображениями животных, иллюстрирующими пороки духовенства. В одной компании с хищным волком, похотливой свиньей и алчным гусем оказался очкастый осел, который таращится в книгу, симулируя ученость.

Николя де Лармессен (1684–1756) создает свою серию арчимбольдесок, известную под названием «Гротескные костюмы» или «Одежда ремесел и профессий».

Николя де Лармессен «Шляпник»

По его фантазийным костюмам действительно можно изучать профессиональные занятия. Возможно, помимо гротеска эти изображения также служили образовательным целям.

Не менее выразительный пример — коллекция цветных гравюр немецкого художника Мартина Энгельбрехта (1684—1756). Его работы — своего рода эмблема книжного человека и одновременно визуальная ирония над ним. Кокетливая книготорговка наряжена в роскошное модное платье.

Мартин Энгельбрехт «Персонификация книготорговли», около 1730

Стройная фигурка затянута в зеленый корсет. Лиф платья украшен цветистыми красными розами из лент, а юбка, посаженная на кринолин — настоящее хранилище книг и журналов. Вместо декоративной тесьмы нижний ряд юбки представляет полку с увесистыми фолиантами с корешками красных и зеленых оттенков, от талии несколькими рядами располагаются журналы, сшитые нотные листы, образцы модной цветной бумаги. Самый акцентный декоративный элемент юбки — развернутый свиток, напоминающий рекламу путешествий в экзотические страны, поверх которого в виде сумочки свисает календарь. Под мышкой левой руки дама держит большую дорогую книгу в красном кожаном переплете, с металлическими замками. Кстати, такие замки предназначались для защиты книг от пожаров, что подчеркивает ценность изображаемого предмета. Огонь мог с трудом проникнуть между плотно прилегающими страницами из-за отсутствия воздуха, и благодаря этому многие экземпляры дошли до наших дней (видимо Энгельбрехт намекает, что его творчество — настоящее послание потомкам). Правой рукой дама придерживает книжный ящик, нижним краем опирающийся на ее бедро. Из ящика видны корешки книг. Глядя на позу девушки с поворотом головы в три четверти вправо и на этот гигантский короб невольно возникает аллюзия с Миневрой, или даже некий саркастический намек на то, что богиня эта покровительствовала всему на свете: почиталась ремесленниками, воинами, писателями, актерами, поэтами, художниками, учителями, учащимися, врачами, роженицами и матерями. А главное — она охраняла книжную мудрость с оружием в руках. Автор словно намекает, что искать покровительства и защиты следует там, где много книг, где в лабиринтах книжных стеллажей не отыщет ни одна напасть!

Довершает образ игривая шляпка из трех книг, сложенных в виде домика и скрепленных лентами, завязанными в банты-розы. Вот уж поистине на почве знаний, сокрытых в книгах, цветут прекрасные цветы.

Учитывая, что начало XVIII века (работа создана Мартином Энгельбрехтом ок. 1730 года) еще более закрепляет веру в науку, в безграничность познания, человечество стало связывать знания с надеждами на благоприятное переустройство общества. Для многих мыслителей научный прогресс начинает выступать как необходимое условие по пути к человеческой свободе, к счастью людей и общественному благополучию. Все действия и поступки человечества лишь тогда могут быть гарантированно успешными, когда они будут пронизаны светом знаний, будут опираться на достижения наук, и главной задачей цивилизованного общества должно быть всеобщее просвещение людей. Вот только выражение милого личика книготорговки совсем не демонстрирует просвещенного ума. В те времена общий уровень грамотности оставался невысоким. Согласно сохранившимся описям личного имущества, если в семье какого-нибудь плотника или мельника и была книга, то это было только Священное Писание. Поэтому уличные книготорговцы в прямом смысле считались распространителями знаний и воспринимались в народном сознании как «люди-библиотеки».

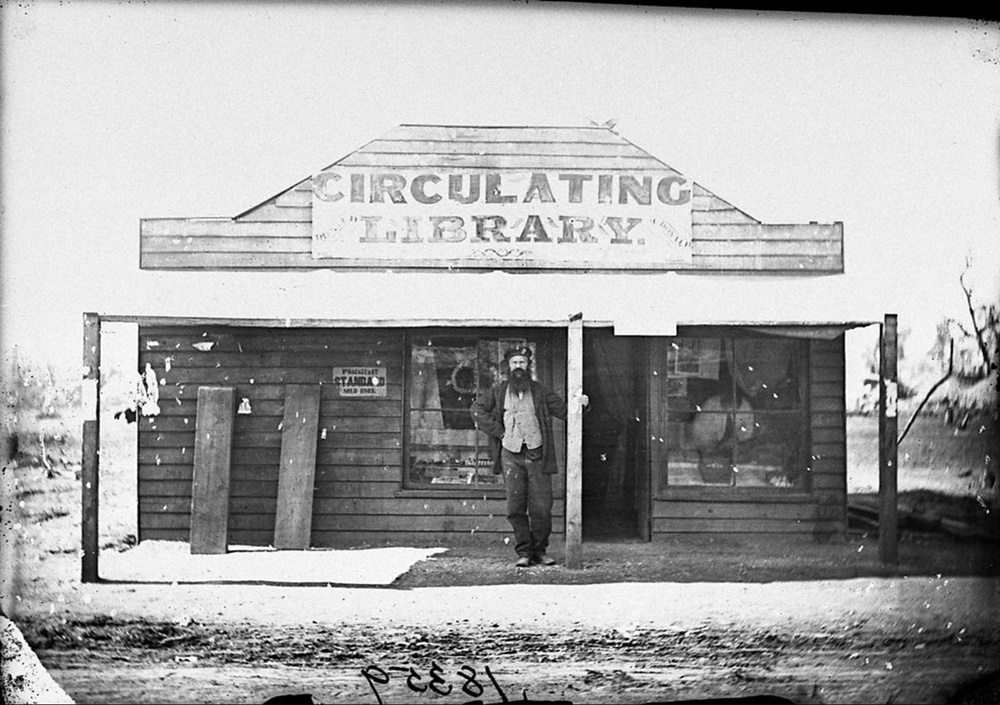

Впрочем, вскоре человечество на деле познакомится с «ходячей» библиотекой. Circulating library (англ. передвижная библиотека) предлагала альтернативу тем, кто не мог позволить себе покупать новые книги, но уже пристрастился к чтению. Такая библиотека выдавала книги подписчикам за плату и была в первую очередь коммерческим предприятием. Библиотеки были доступны самой широкой аудитории, включая женщин, в противовес научным, академическим библиотекам, которые могли посещать только люди из высших слоев общества.

Дональд Макдональд, книготорговец, и его передвижная библиотека, Гулгонг, 1870

Поначалу передвижная библиотека и поставляла в основном женские романы, что послужило поводом справедливой критике, а затем и клеветническим выпадам в ее сторону. Однако коллекции таких библиотек точно отражали общественный спрос, отдавая предпочтение художественной литературе. Впрочем, вскоре они стали предоставлять самые разные материалы для чтения, включая книги по истории, философии. Так что со временем читатели из среднего класса буквально попали в зависимость от этих учреждений.

Библиотеки располагались в магазинах, где продавали газеты и книги, потом завоевали и те, где продавались товары, не связанные с книгами. Часто это были модные лавки, и, что примечательно, медицинские и акушерские станции. В библиотеках работали одинокие женщины, вдовы, пенсионерки. Появившись впервые в 1725 году в Шотландии и распространившись по всему миру, библиотеки просуществовали вплоть до начала ХХ века.

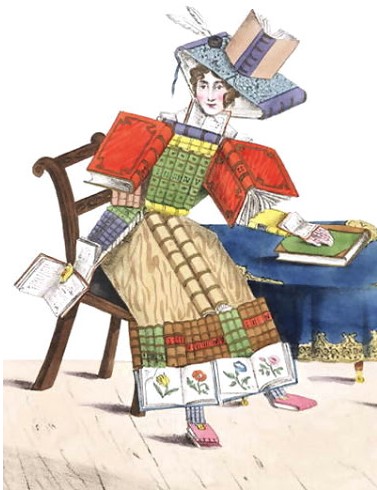

Дошла до нас и арчимбольдеска на тему передвижной библиотеки. В 1831 году английский график и ученый-медик Джордж Спрэтт выпустил серию гротескных «персонификаций».

Джордж Спрэтт «Циркулирующая библиотека»

Рисунки были напечатаны известным лондонским литографом Джорджем Эдвардом Мадели и имели оглушительный успех, изумляя публику искусностью исполнения и оригинальностью замысла.

«Передвижная библиотека» Спрэтта — прямой привет «Библиотекарю» Арчимбольдо и «Книготорговке» Энгельбрехта.

Милая дама сидит на стуле у стола, покрытого синей скатертью с золотыми орнаментами. Наряд модницы весь составлен из книг: раскрытых, расположенных стопками. Все они искусно очерчивают модный фасон платья с пышными рукавами, широкополую шляпку с перьями и даже туфельки. Доведенный до предела маньеризм изображения с преувеличенно жеманной позой героини передает сарказм, злую иронию в отношении дам, увлеченных чтением легковесной литературой. Окруженная книгами, состоящая из книг, эта женщина не демонстрирует глубокого ума, что легко считывается по ее взгляду и простецкой полуулыбке. И все же месседжи Спрэтта не уберегли последующие поколения от феминизации литературы.

Надо сказать, что арчимбольдески и сегодня продолжают жить как жанр искусства, и существуют не только в графике и живописи, но и инсталляциях, и фотографии, и даже в карвинге — искусстве художественной резки по всему, что попадется в руки (на овощах, фруктах, камнях, карандашах и пр.).