- Адрес: Москва, Протопоповский пер., д.9

- Время работы: 08.00-18.00 кроме воскресенья. Последняя пятница - санитарный день

- E-Mail: info@rgbs.ru

Нас объединяет любовь к книгам

Если бы мы сегодня пригласили в библиотеку художников, то провели эту встречу под девизом: «Нас объединяет любовь к книгам». А как же иначе, ведь для нескольких поколений мастеров живописи вдохновением служила именно книга, главная книга человечества — Библия. До начала XV века изображения книг на картинах ассоциировались с божественным началом, священной мудростью. Позднее книга утратила сакральный смысл и стала символизировать знание, ученость, духовные порывы, творческие искания… К тому же многие из художников от Леонардо да Винчи, Джорджо Вазари и до Юрия Коваля и сами принадлежат миру литературы. Так что у книги в изобразительном искусстве особый статус, и порой она, помещенная на холст, может поведать гораздо больше, чем ее реальный прототип.

При самом приблизительном изучении тема книги в картине оказалась неисчерпаемой, захватывающей сродни хорошему детективу, и мы решили рассказать и вам, что же книжно-привлекательного мы нашли в искусстве живописи.

История началась

Открыв энциклопедический словарь на статье «Библиотекарь», мы с интересом изучали не описание профессиональных навыков библиотекаря, а долго и не отрываясь смотрели на картину, иллюстрирующую эту публикацию. То ли у редактора издания хорошее чувство юмора, то ли в противовес библиотечной крысе ему пришло на ум эксцентричное изображение жреца книжного храма, но картина вызвала больший интерес, чем вечный спор об интеллекте и трудолюбии библиотекаря, кто, по мнению внушительной части отечественного населения сидит, книжки читает (спойлер: занимается еще много чем полезным для общества).

Если на картину взглянет человек, незнакомый с историей искусства, он уверенно скажет, что это современная работа в стиле сюрреализма или даже кубизма. И ошибется как минимум на четыре века. Итальянец Джузеппе Арчимбольдо (1526 или 1527, Милан — 11 июля 1593, там же) написал своего «Библиотекаря» в 1556 году (или в 1552, единого мнения нет), и в немалой степени именно по этой работе сейчас его называют «дедушкой сюрреализма».

Джузеппе Арчимбольдо. «Библиотекарь» (1562). Холст, масло. 97Х71 см. Замок Скоклостер, Швеция

Чудачество или больное воображение

На фоне коричневой стены и приоткрывающейся серо-голубой портьеры, проступает выразительный и запоминающийся погрудный портрет мужчины. Основа изображения — многочисленные книги разных форматов и толщины. Они уложены так, чтобы своими страницами, корешками и обложками сформировать образ человека. Раскрытая книга с распадающимися веером страницами и закладками между ними — это верхняя часть головы: волосы или шляпа; сама голова, представляет собой стопку книг карманного формата. Ленты, которыми завязывались томики, образуют ухо, глаза и брови; небольшая книжка, расположенная корешком под наклоном, — нос библиотекаря. Несколько меховых хвостиков для смахивания пыли, закрепленных на палке (прообраз пипидастра), образуют густые усы и окладистую бороду. Его бюст также сформирован сложенными стопкой книгами, а согнутая в локте рука — это несколько книг большого размера, уложенных корешками к зрителю так, чтобы имитировать предплечье и плечо. Вложенные между страниц закладки успешно стилизованы под пальцы. А портьера на заднем плане плавно ложится на плечо мужчины как плащ.

Цветовая гамма полотна охристая, голубовато-дымная, золотистая придает ему воздушность и даже некоторую легкость и изящество. Однако картина выполнена в стиле суровой, жесткой геометрии кубизма, не традиционной для времени художника. И искусствоведы все еще спорят, были ли работы Арчимбольдо причудливыми аллегориями или же созданием больного воображения: говорят, художник обладал неуравновешенным характером. Большинство же сходятся в том, что Арчимбольдо на самом деле угождал потребностям искусства своего времени, а умение маскировать разные объекты в изображениях и портретах, создавая оптические иллюзии, — яркий пример уникального таланта мастера. Иезуит Паоло Мориджиа (биограф Арчимбольдо), друживший при жизни с мастером, писал о нем так: «Это художник редкого таланта, также весьма сведущий в других дисциплинах; доказав свои достоинства как художника и экстравагантного живописца не только на родине, но и за границей, он снискал наивысшие похвалы, и слава о нем дошла до германского императорского двора».

«Габсбургский Леонардо»

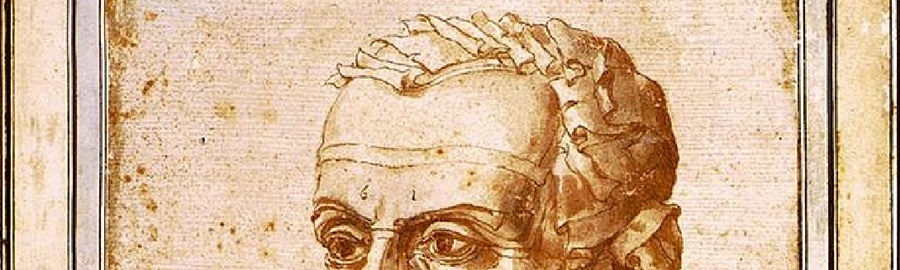

О ранней жизни Джузеппе Арчимбольдо мало что известно, остается до сих пор тайной и дата рождения художника. Если его кончина точно документирована, то записей о рождении и крещении не сохранилось. Судя по надписи на графическом автопортрете 1587 года (число «61» интерпретируется как возраст), он мог родиться в 1526 или 1527 году.

Джузеппе Арчимбольдо. «Автопортрет в возрасте 61 года». Дата (1587) поставлена под воротником, как обычно у Арчимбольдо. Бумага, карандаш, перо и чернила, 442 × 318 мм. Палаццо Россо, Генуя

Увеличенный фрагмент автопортрета, на котором видна цифра 61

Как и многие итальянские художники, он начал свою карьеру с выполнения разных заказов: работал над созданием витражей, фресок и шпалер в Милане, Комо и Монце. В 1562 году Джузеппе Арчимбольдо стал официальным портретистом императора Священной Римской империи Максимилиана II.

В книге «История миланских древностей» Паоло Мориджи так описывает его поступление на службу: «художник продемонстрировал свое умение как в живописи, так и в других изобретениях не только на родине, но и за границей, благодаря чему слух о нем распространился и достиг Вены, откуда он получил приглашение от императора Фердинанда I, но принял его только со второго раза».

Как приглашенный портретист Габсбургского двора, он занимался там самыми разными вещами: организацией праздников и устроением «маскарадов», созданием декораций и костюмов к турнирам, каруселям, комедиям и праздничным процессиям, подбором экспонатов для кунсткамеры. В последующие века коллекция, собранная Арчимбольдо, разошлась по миру, но фрагменты ее и сейчас можно видеть в экспозиции библиотеки Страговского монастыря в Праге: препарированные и засушенные почти 500 лет назад диковинные рыбы из далеких морей.

Самым грандиозным торжеством, устроенным Арчимбольдо при Габсбургском дворе, считается праздник по случаю бракосочетания Карла Штирийского с Марией Баварской в августе 1571 года. Сохранились подробные описания пышных процессий, которые продолжались два дня. Боги греческого пантеона и многочисленные аллегорические фигуры, представлявшие самые разные явления, понятия и категории: добродетели, континенты, ветры, европейские реки и народы, планеты должны были произвести максимальное впечатление на простых зрителей и иностранных гостей. Трубя в трубы, шли южный, юго-западный и юго-восточный ветры, за ними Земля и Юпитер. Античных богов сопровождали свиты из диких зверей и рыб. В процессии принимали участие и члены императорской семьи, и представители аристократии. Император Максимилиан II изображал Зиму, а наследник престола Рудольф — Солнце. Многие из этих персонажей буквально повторяют живописные портреты Арчимбольдо; например, «Зима» из «Времен года» – это портрет Максимилиана II.

Джузеппе Арчимбольдо. «Зима» (1573). Холст, масло. 76 × 64 см Лувр, Париж

Есть сведения об изобретенном Арчимбольдо некоем остроумном шифре, о предложенном им быстром способе пересечения рек без мостов или кораблей. Для хозяйственных нужд дворца в Праге он построил гидравлические машины. А в сочинении Грегорио Команини (итальянский поэт, историк и друг Арчимбольдо) «Мантуанский диалог» говорится о созданном им цветовом клавикорде. Возможно, это был не музыкальный инструмент, а своего рода шкала соответствия оттенков и звуков. Во всяком случае Команини поясняет, что чистый белый цвет обозначал самый низкий тон, и по мере увеличения яркости оттенков увеличивалась высота звука.

Из описи имущества Пражского Града, сделанной в 1621 году, известно об изобретенной Арчимбольдо «перспективной лютне», но ее устройство нам неизвестно.

Помимо всего прочего, Арчимбольдо делал натурные зарисовки, в которых прослеживается традиция, идущая от Леонардо да Винчи.

Арчимбольдо, обладая разнообразными навыками, знаниями и творческой энергией, стремился в духе времени и возникшего в эпоху Ренессанса понятия «человека универсального» максимально реализовать свой потенциал, не просто следовать традициям Леонардо, но даже воплотить некоторые его идеи.

Сохранились две поэмы Арчимбольдо, в связи с чем историк Кауфманн пишет, что он воспринимал себя именно как литератора, и даже графический автопортрет сложил из бумажных свитков (присмотритесь еще раз к иллюстрации). Одна из поэм Арчимбольдо посвящена его собственной живописной работе «Вертумн». В ней он сообщает: «…создание художником облика человека из творений природы равнозначно созданию человека самой природой». Вот так весьма серьезно художник относился к аллегорическим портретам. Традиционные работы Арчимбольдо на религиозные темы со временем преданы забвению, а вот головы, составленные из овощей, растений, фруктов, морских обитателей и корней деревьев, вызывали восторг у современников и восхищают сейчас.

«Библиотекарь» не одинок

Картина «Библиотекарь» датируется 1562 годом, однако некоторые считают датой ее написания приблизительно 1566 год, поскольку именно в этот период Арчимбольдо создал ряд антропоморфных портретов людей с использованием различных объектов, имеющих связь с жизнью или профессиональной деятельностью человека: «Юрист», «Официант», «Огородник», «Повар». Все они издалека выглядят как обычные портреты людей. А за каждым из них и впрямь стоит реальная личность. Например, «Юрист» — это Ульрих Цезе (или Цазий). Обладая замечательной эрудицией, Цазий занял место в ряду лучших знатоков права; со всей Германии к нему обращались с вопросами, как к оракулу. Благодаря выдающемуся красноречию он умел оживить самые сухие вопросы: его лекции всегда привлекали множество слушателей. Цазий был в близких отношениях с Эразмом Роттердамским, Виллибальдом Пиркгеймером и другими выдающимися современниками.

Наш «Библиотекарь» считается изображением Вольфганга Лациуса, гуманиста и историка, служившего императорам Священной Римской империи из династии Габсбургов. К такому выводу в 1957 году пришел историк искусства Свен Альфонс.

Лациус родился в Вене и сначала изучал медицину, став профессором медицинского факультета в Венском университете в 1541 году. Позже он стал хранителем императорских коллекций и официальным историком при императоре Фердинанде I. В этом качестве он написал ряд исторических работ, в поисках материалов для которых он много путешествовал, собирая (а иногда и крадя) документы из многочисленных монастырей и других библиотек. Именно поэтому Свен Альфонс предполагает, что это произведение Арчимбольдо интерпретируется как сатирическое высмеивание библиотекарей и ученых. Возможно, это пародия на коллекционеров-материалистов, которые больше заинтересованы в приобретении книг, чем в их чтении, поскольку книги в то время были доступны только очень богатым, и многие владельцы собирали их как атрибуты статуса, вовсе не стремясь прочесть. В пользу такого высказывания говорят чистые обложки книг на изображении, без каких-либо опознавательных знаков: заголовков, классификационных шифров. Картина фокусируется на материальных качествах книг, а не на сюжете и не обязательно указывая на библиотекарей или интеллектуалов.

Вдохновитель художественных течений и психиатров

Фантастический талант и эксцентричные портреты сделали Джузеппе Арчимбольдо при жизни известным художником, хотя и самым странным из них. Неповторимые «метаморфозные» портреты настолько нравились императорам, что они заказывали Арчимбольдо копии и дарили не только друзьям, но и политическим противникам. Однако после смерти в 1593 году в возрасте всего 66 лет Арчимбольдо был на долгое время забыт. Интерес к нему вновь проявился лишь в XX веке, с появлением сюрреалистического направления в живописи. Испанец Сальвадор Дали (1904–1989) — один из тех, кто больше всех оценил произведения миланского мастера за их необычный метафорический и фантастический характер.

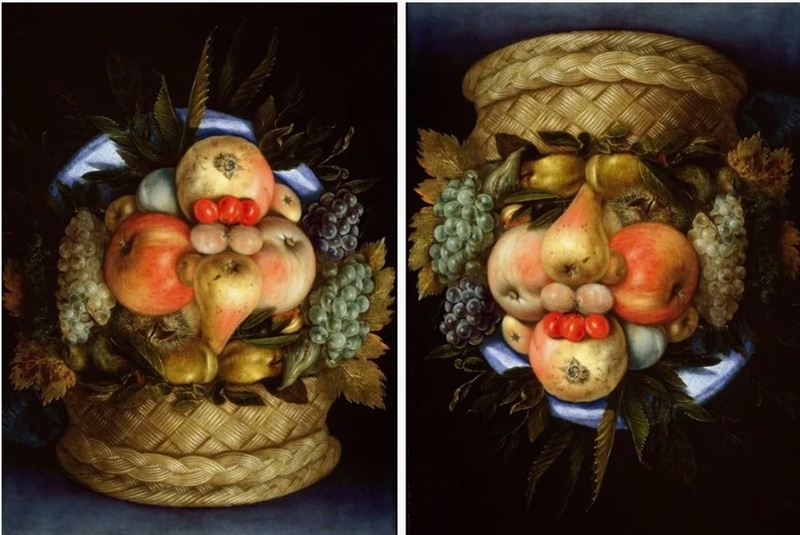

Но и в психиатрии картины Арчимбольдо нашли свое место. Оказывается, при некоторых расстройствах человек утрачивает способность видеть другой план и ракурс. Так специалисты используют работы «дедушки сюрреализма» для диагностики. Особенно для выявления повреждений мозга нейробиологи предлагают рассмотреть его визуальные головоломки, картины-перевертыши, где натюрморт при развороте на 180 градусов превращается в портрет.

Вот, например, «Голова и корзина с фруктами» на первый взгляд — реалистичный фруктовый натюрморт. В плетеную корзину аккуратно сложены спелые яблоки, груши, гроздья винограда и прочие фрукты. На заднем плане всю композицию оттеняет большая светлая тарелка. Но стоит повернуть картину, и зрителю откроется очень забавный портрет человека с пышной шевелюрой из винограда и плетеной шляпой на голове. Его щеки — два спелых красных яблока, нос — большая груша, гранат выступает в роли подбородка, губы — спелые вишни, один глаз создан из маслины, а другой — из каштана. Светлая тарелка стала воротником. Картина создана специально, чтобы спровоцировать зрительную иллюзию. Арчимбольдо говорит на двойном языке, одновременно явном и путаном; он создает «бормотанье» и «тарабарщину», но эти выдумки остаются вполне рациональными. В общем, единственная причуда, которой не позволяет себе Арчимбольдо, — он не создает язык совершенно непонятный…

«Голова и корзина с фруктами». Масло на деревянной панели (около 1590)