- Адрес: Москва, Протопоповский пер., д.9

- Время работы: 08.00-18.00 кроме воскресенья. Последняя пятница - санитарный день

- E-Mail: info@rgbs.ru

Сердечные муки: как литература изображает болезни сердца

«Окружающим легко сказать: “Не принимай близко к сердцу”. Откуда им знать, какова глубина твоего сердца? И где для него – близко?»

Э. Сафарли «Мне тебя обещали» (2011).

Сердце – важнейший орган, выполняющий роль насоса, который круглосуточно, без перерывов перекачивает кровь по всему организму, обеспечивая его жизнедеятельность.

В художественной литературе авторы не просто отражают болезни сердце, но и еще формируют представление о них. Сегодня мы обсудим, как именно это происходит и как это воспринимается читателями.

Без названия

Сердце как символ боли и страдания

Образ больного сердца в литературе – распространенный символ душевной муки. Он часто используется для обозначения страданий, вызванных разбитой любовью, предательством или смертью близкого человека. На эту вечную тему написано огромное количество книг. В качестве одной из них можно привести одно из самых популярных произведений европейской литературы XIX века – роман «Грозовой перевал» английской писательницы и поэтессе Эмили Бронте.

Обложка книги

Здесь тема больного сердца связана с историей любви Хитклифа и Кэтрин. Пылкая страсть главных героев постепенно перерождается в нечто деструктивное. Предательство Кэтрин, отдавшей предпочтение Эдгару Линтону, становится для Хитклифа источником глубокой обиды и разъедающей боли. Вместо утешения в предсмертный час Кэтрин сталкивается с горькой откровенностью со стороны Хитклифа:

Ты учила меня своей жестокостью – жестокостью и ложью. Почему ты презирала меня? Почему ты предала собственное сердце, Кэти? У меня нет слов утешения. Ты это заслужила. Ты сама убила себя. Да, целуй меня и плачь, исторгай мои поцелуи и слезы; в них твоя погибель, твое проклятие. Ты любила меня, так какое же право ты имела меня покинуть? Какое право – отвечай? Из-за жалкого чувства к Линтону? Ибо ни невзгоды, ни унижения, ни смерть – ничто, посланное нам Богом или сатаной, не могло бы нас разлучить. Это сделала ты, своей волей. Не я разбил твое сердце – ты разбила его, а разбив свое, ты разбила и мое. Мне лишь хуже оттого, что я крепок. Хочу ли я жить? Что это будет за жизнь, если ты… о Боже! Ты бы хотела жить, похоронив свою душу?

Роман Эмили Бронте «Грозовой перевал» доступен для прослушивания в библиотеке Михайлова (в формате lkf). Кроме того, можно ознакомиться с одной из его киноадаптаций.

О сердечных болезнях в поэзии

Сердечные недуги, словно предвестники угасания, нашли свое отражение и в поэзии. Многие поэты с поразительной точностью описали их в своих стихах, наделив их символическим значением приближающегося конца.

В стихотворении «Утро» (1904) Иннокентий Анненский, сам страдавший от врожденного порока сердца, очень точно описывает ночной приступ аритмии. Он сравнивает неровную работу сердца с трепетанием слабых крыльев птенца, чтобы передать сложное нарушение сердечного ритма:

Эта ночь бесконечна была,

Я не смел, я боялся уснуть:

Два мучительно-черных крыла

Тяжело мне ложились на грудь.

На призывы ж тех крыльев в ответ

Трепетал, замирая, птенец,

И не знал я, придет ли рассвет

Или это уж полный конец…

Смерть настигла Иннокентия Анненского в 1909 году: он скончался от инфаркта прямо на ступеньках Царскосельского вокзала в Санкт-Петербурге.

От символов к реальности

Многие литературные произведения изображают сердечные заболевания как конкретные физические недуги, оказывающие большое влияние на жизнь героев. Столкнувшись с подобными заболеваниями, герои порой переоценивают свои жизненные силы, но нередко их существование внезапно прерывается.

Например, в рассказе Александра Куприна «В цирке» (1901) цирковой атлет Арбузов обратился к доктору Луховицину с жалобами на здоровье. Врач диагностировал у него гипертрофию сердца и настоятельно посоветовал прекратить выступления и отказаться от алкоголя. Однако Арбузов не смог отменить бой, так как директор цирка пригрозил ему неустойкой в размере 100 руб.

Арбузов сам себе вырыл яму. Мало того, что смотрел, как тренируется его противник, так еще и пил коньяк в буфете. А в ночь перед боем у него был приступ лихорадки.

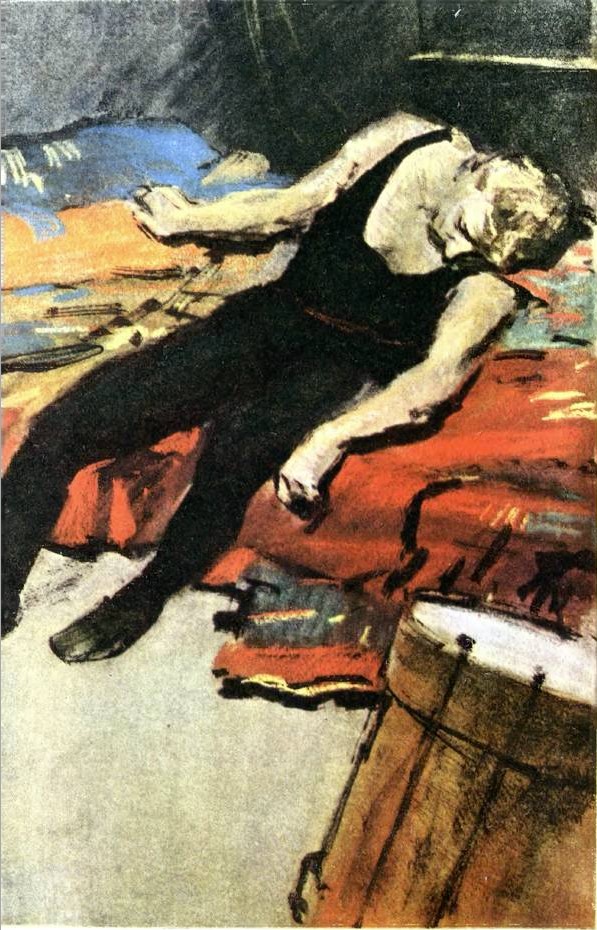

Иллюстрация к повести А. И. Куприна «В цирке». Художник П. Пинкисевич, 1964 г.

Иллюстрация к повести А. И. Куприна «В цирке». Художник П. Пинкисевич, 1964 г.

Измученный бессонницей и страдающий от болезни сердца Арбузов вышел на ринг и решающий момент поединка обернулся для него началом трагедией:

И вдруг прежняя, знакомая физическая тоска разрослась у Арбузова около сердца, наполнила ему всю грудь, сжала судорожно за горло, и все тотчас же стало для него скучным, пустым и безразличным: и медные звуки музыки, и печальное пение фонарей, и цирк, и Ребер, и самая борьба.

Схватка была проиграна. Дальше наступила трагическая развязка:

Шатаясь, он добрался до уборной. Вид сваленного в кучу хлама напомнил ему что-то неясное, о чем он давно думал, и он опустился на него, держась обеими руками за сердце и хватая воздух раскрытым ртом. Внезапно, вместе с чувством тоски и потери дыхания, им овладели тошнота и слабость. Все позеленело в его глазах, потом стало темнеть и проваливаться в глубокую черную пропасть. В его мозгу резким, высоким звуком – точно там лопнула тонкая струна – кто-то явственно и раздельно крикнул: бу-ме-ранг! Потом все исчезло: и мысль, и сознание, и боль, и тоска. И это случилось так же просто и быстро, как если бы кто дунул на свечу, горевшую в темной комнате, и погасил ее…

Не будучи специалистом в медицине, Александр Куприн, обращался к Антону Чехову за советом при описании болезни своего героя. Интересно, что фамилия Арбузов, как утверждал сам писатель, не была плодом его фантазии, а принадлежала реальному человеку – одесскому атлету, которого Куприн знал лично. В декабре 1901 года Куприн, стремясь получить оценку своей работы, отправил Чехову оттиск рассказа «В цирке», подготовленный к печати. Ответ Чехова был благоприятным, он отметил: «свободу, наивность и талант» произведения, подчеркнув, что оно написано человеком, хорошо знакомым с темой.

Рассказу уже больше века, но он все еще очень актуален. Как и тогда, сейчас болезни сердца часто возникают из-за стресса, усталости и вредных привычек – это проблемы, знакомые каждому современному человеку.

Как вылечить сердце и душу

Художественная литература – один из инструментов, который помогает повысить осведомленность, улучшить понимание, мотивировать к изменению образа жизни… К примеру, чтобы сохранить здоровье сердца, важно не только следить за показателями сердца, но и уметь противостоять стрессовым ситуациям, потому что они также, как и вредные привычки, негативно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Найти вдохновение и научиться справляться со стрессом вам поможет пример главного героя из книги «Вторая жизнь Уве» (2012) шведского писателя Фредерика Бакмана.

Уве – сварливый 59-летний пенсионер, которого лишили работы и, кажется, всякой радости в жизни. После смерти жены он решает, что пора заканчивать и ему, но его попытки самоубийства раз за разом комично проваливаются.

Главный герой начинает свой путь как человек, который обвиняет всех окружающих в своих бедах: соседей, продавцов, бюрократов. Его раздражает все, что кажется ему неправильным и лицемерным:

Обложка книги

Первое желание Уве – наброситься, порвать на куски германского уродца (про марку машины «ауди») со всем содержимым, включая пижонов, немочей, шавок и ступенчатые отражатели. Но дыхание вдруг перехватывает, как если на полном ходу врезаться в сугроб. Уве наклоняется, упершись руками в колени и, к своему негодованию, понимает, что задохнулся. Сердце колотится так, будто его грудь – это дверь в единственный оставшийся на свете общественный туалет. Где-то через минуту слабость отступает. В правом глазу далекий мигающий отблеск. «Ауди» скрывается из виду. Уве разворачивается и медленно бредет к дому, держась за сердце.

Однако по мере развития сюжета он трансформируется в доброго человека, готового прийти всем на помощь. Отзывчивость к чужой боли становится для Уве лекарством. Помогая другим, он незаметно для себя избавляется от собственных страданий и возвращается к жизни, полной смысла и удовлетворения. А слова любимой жены, призывающие жить и двигаться вперед стали для него путеводной звездой. В финале романа Уве обретает смысл жизни.

В 2015 году в прокат вышла экранизация романа Фредерика Бакмана, созданная шведским режиссером Ханнесом Хольмом. Эта кинокартина, покорившая сердца зрителей, в 2017 году вошла в число номинантов на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Постер к фильму «Вторая жизнь Уве», 2015 г.

Роман Фредерика Бакмана «Вторая жизнь Уве» доступен для прослушивания в библиотеке Михайлова (в формате lkf).