- Адрес: Москва, Протопоповский пер., д.9

- Время работы: 08.00-18.00 кроме воскресенья. Последняя пятница - санитарный день

- E-Mail: info@rgbs.ru

Тема зависти в художественной литературе

Зависть – чувство досады, вызванное успехом или благополучием другого человека. Это слово в древнерусском языке появилось только в XI веке, а глагол «завидовать», скорее всего, имел значение «видеть вдали» или «засмотреться». Прилагательное «завистливый» в современном значении было зафиксировано в словарях только к концу XVIII века.

По мнению специалистов, в психологии зависть – это особое чувство, которое входит в понятие агрессии. Туда же можно включить злость, обиду, вину и даже подозрительность. Почвой для зависти является глубокое и мощное ощущение недовольства собой и своей жизнью.

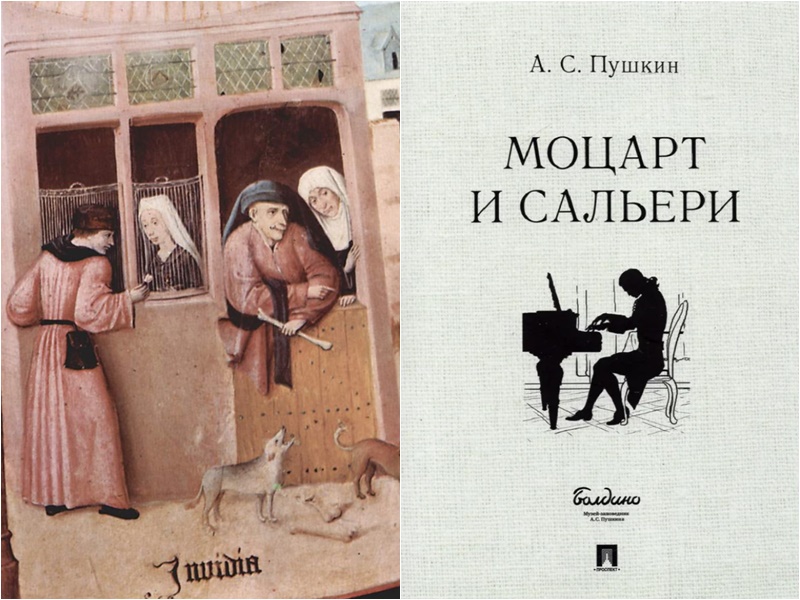

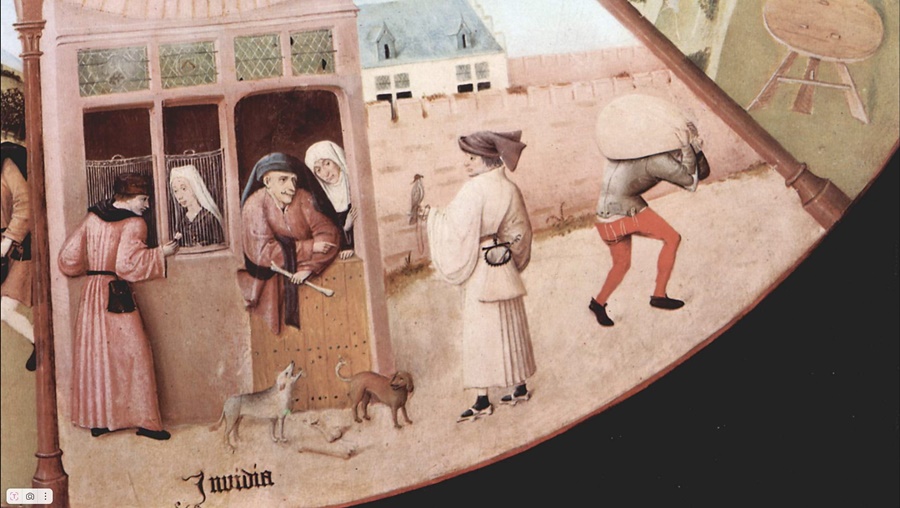

Фрагмент картины Иеронима Босха «Семь смертных грехов и четыре последние вещи» – «Зависть», около 1500 г. Музей Прадо (Мадрид)

Конструктивная зависть может быть стимулом для роста и достижения целей. Например, увидев успех другого, человек может захотеть работать над собой и достигать своих жизненных целей. В противоположность этому, деструктивная зависть приводит к негативным эмоциям, таким как ненависть, обида и даже желание навредить другому человеку. Она может негативно отражаться на отношениях и собственном психическом состоянии.

Тема зависти – одна из ключевых в мировой литературе, раскрывающая разрушительную силу этого чувства, его психологическую сложность и влияние на человеческие судьбы.

«Я ныне завистник. Я завидую; глубоко, мучительно завидую…»

Очень ярко тема зависти раскрыта в «маленькой трагедии» Александра Пушкина «Моцарт и Сальери» (1831), сюжет для которой был подсказан предположением одной из французских газет об отравлении Вольфганга Амадея Моцарта. Драматургия произведения Пушкина основана на том, что зависть Сальери к гению Моцарта становится причиной его убийства.

Моцарт представляется нам жизнерадостным, человечным, открытым миру. Молодой композитор играет с ребенком, хохочет, слушая исполнение собственной арии трактирным скрипачем. Он спокойно относится к похвалам, равнодушно воспринимает, когда Сальери его превозносит. Последнему же пришлось приложить много усилий для того, чтобы стать музыкантом, и он с огромным почтением относится к музыке:

Ребенком будучи, когда высоко

Звучал орган в старинной церкви нашей,

Я слушал и заслушивался – слезы

Невольные и сладкие текли.

Отверг я рано праздные забавы;

Науки, чуждые музыке, были

Постылы мне; упрямо и надменно

От них отрекся я и предался

Одной музыке. Труден первый шаг

И скучен первый путь. Преодолел

Я ранние невзгоды. Ремесло

Поставил я подножием искусству.

Таким образом, удивительной силы талант Моцарта – молодого, беспечного юноши, который с легкостью писал свои шедевры, стал серьезным испытанием для Сальери. Видя перед собой человека, живущего по-другому, он не выдерживает этого сравнения. Его ценности разрушены. Оказывается, не стоит фанатично трудиться во имя музыки, чтобы стать гениальным, а нужно просто жить. В каждой жизни есть место работе, но не стоит всего себя подчинять служению сверхценной идее. В Моцарте виден живой человек, чего не скажешь о Сальери. Тот сам говорит, что не особенно-то любит жизнь. Сальери в пьесе представляется мертвым, поэтому он и становится источником смерти.

Обложка книги

Зависть Сальери – это не просто недовольство успехом другого, а болезненное ощущение собственной неполноценности, которое усиливается на фоне легкости и непринужденности творчества Моцарта. Сальери воспринимает Моцарта как своего антагониста, как символ несправедливости мира искусства.

Кульминацией зависти становится убийство Моцарта – акт отчаяния, диктуемый бессильной яростью и неспособностью примириться со своим положением. Сальери убивает гения, но не становится на его место, а остается один на один со своей виной и горьким осознанием бессмысленности своего поступка.

Главная мысль этого произведения состоит в том, что таланта и гениальности нельзя достигнуть путем зависти. Настоящее искусство рождается от любви к своему делу и вдохновения, а не из зависти, ненависти или конкуренции.

«Бедная я, бедная я, всегда вынуждена пробиваться самой, тогда как у других все падает с неба!»

Хорошая иллюстрация темы зависти в литературе – роман «Ярмарка тщеславия» Уильяма Мейкписа Теккерея (1847–1848), ставший вершиной творчества английского писателя-сатирика.

В этом произведении показано, как зависть является движущей силой одной из ее героинь – Ребекки Шарп – к тому, чтобы подняться выше по социальному статусу и улучшить свое материальное положение.

Бекки – сирота, дочь спившегося художника и французской танцовщицы. Не получив наследства от родителей, она живет в пансионате у мисс Пинкертон и получает образование, исполняя обязанности учительницы французского языка для младших воспитанниц.

«Как важничает эта девчонка – только потому, что она внучка какого-то графа! — говорила она об одной из товарок. – Как они все пресмыкаются и подличают перед этой креолкой из-за сотни тысяч фунтов стерлингов! Я в тысячу раз умнее и красивее этой особы, несмотря на все ее богатство! Я так же благовоспитанна, как эта графская внучка, невзирая на пышность её родословной, а между тем никто здесь меня не замечает».

Завидует 19-летняя девушка и лучшей подруге Эмилии Седли, дочери миллионера, пригласившей ее погостить у нее после окончания пансиона. Глядя на ее платья и украшения, Бекки решает соблазнить брата приятельницы. И хоть этот трюк ей не удается, позже она все же выйдет замуж по расчету за другого мужчину.

Бекки Шарп – воплощенный авантюризм, обусловленный корыстной целью. Пробиться вверх, к большим деньгам и знатному или видному положению – вот задача ее жизни. Пробиться вверх для того главным образом, чтобы иметь тщеславное удовольствие на все и всех смотреть сверху вниз. В своих устремлениях и в выборе средств для самоутверждения героиня легко пренебрегает нравственностью, высокими понятиями и человеческими чувствами, все свои достоинства мобилизует и расходует для достижения эгоистической суетной цели. Бекки Шарп отнюдь не склонна себя винить за безнравственный образ жизни, а всю вину переносит на внешние обстоятельства, так сказать, на недостатки материального обеспечения.

Обложка книги

В отношении бедняжки Эмилии вероломная героиня не раз совершает подлости: то она подходит к ней во время праздника и начинает покровительственно разговаривать, чтобы все кавалеры заметили, насколько Бекки выигрывает на фоне подруги, то пытается соблазнить ее мужа.

Однако такое поведение не приносит счастья Бекки, и в конце романа женщина разочарованно признается, что ее жизнь была унылой и ничтожной.

Вообще говоря, зависть в романе – часть всеобщего лицемерия. Она толкает героев на подлости, но не приносит счастья. Теккерей показывает, что в мире, где правят тщеславие и социальные условности, зависть неизбежна, но губительна.

«Зависть сдавливает горло спазмой, выдавливает глаза из орбит…»

Есть произведение, где тема, о которой мы сегодня говорим, обозначена прямо в его названии – это роман Юрия Олеши «Зависть» (1927), ставший визитной карточкой писателя. Здесь она раскрывается через призму отношений между героями, которые представляют разные эпохи. Это книга о конфликтах советских 1920-х – старой культуры и «дивного нового мира», деклассированной интеллигенции и строителей коммунизма

После скандала в пивной 27-летний повеса Николай Кавалеров засыпает на ночной улице. Его подбирает и сажает в свой автомобиль директор треста пищевой промышленности Андрей Бабичев. Он привозит молодого человека к себе домой, поселяет в одной из комнат и предлагает несложную работу, связанную с корректурой документов и выборкой материалов.

Кавалеров наблюдает за своим благодетелем и все сильнее раздражается. Бабичев создает новый сорт колбасы, придумывает названия шоколадным конфетам, строит коммунальную столовую. При этом он здоров душевно и физически, имеет отменный аппетит и вообще мужчина в полном расцвете сил.

Видя, насколько Бабичев преуспевает в новой советской действительности и процветает в большевистской системе, Кавалеров начинает завидовать ему. При этом он осознает свою ненужность в мире, где ценятся практичность и действие, а не мечтательность и рефлексия. Его зависть – это зависть слабого к сильному, бездеятельного к деятельному.

Как следствие этого, Кавалеров пытается интриговать против Бабичева, объединяясь с его старшим братом Иваном. Хотя тот не завидует брату, а лишь борется с ним как с воплощением новой эпохи. Он считает, что проще отвергнуть новое, чем создавать его.

Кроме того, в романе существует зависть поколения, когда «погибающая эпоха завидует тому, что идет ей на смену».

В финале зависть и ревность превращаются в равнодушие и покой. Автор показывает, что конфликт со временем сменяется полным равнодушием к нему прежде бунтующих героев, и это свидетельствует о том, что зависть остановлена.

Таким образом, через образы героев и их взаимоотношения автор раскрывает тему зависти как одного из проявлений конфликта между личным и историческим временем, между разными эпохами.

Обложка книги

Как видно, в художественных произведениях зависть изображается как сложное явление, которое раскрывает множество граней человеческой души. Писатели показывают, что зависть может становиться катализатором трагедий, поводом для глубоких размышлений о жизни и источником вдохновения для различных сюжетов.