- Адрес: Москва, Протопоповский пер., д.9

- Время работы: 08.00-18.00 кроме воскресенья. Последняя пятница - санитарный день

- E-Mail: info@rgbs.ru

Уединение – колыбель творчества: книги писателей, ставшими затворниками

Пью утром славный чай – с прекрасными кренделями – из больших чудесных английских чашек; у меня есть и лампа на столе. Словом, я блаженствую и с трепетным, тайным, восторженным удовольствием наслаждаюсь уединеньем – и работаю – много работаю. Например, вчера съел за один присест Декарта, Спинозу и Лейбница. О блаженство, блаженство, блаженство уединенной, неторопливой работы, позволяющей мечтать и думать глупости и даже писать их.

Иван Тургенев

Добившись признания благодаря своему таланту, многие писатели предпочли скрыться от этого мира, добровольно обрекая себя на одиночество и затворнический образ жизни.

Писатель, работающий в одиночестве, самого общества не отвергает, хотя бы потому, что именно в общественных отношениях собирает смысловую основу для своих произведений. Сначала он учится языку у людей и книг, а затем люди учатся у писателя его языку, который образуется в одиночестве. Литератор меньше слышит чужой речи, и сильнее погружается в свой собственный язык. По этой причине многие творцы, уникальностью и стилем которых мы восхищаемся, сознательно или интуитивно предпочитали уединение.

Кто-то укрывался в своей комнате, решив ее не покидать, кому-то достаточно было время от времени отгородиться и ограничивать контакты, а некоторые умышленно выезжали писать за границу, чтобы не слышать речи соотечественников и максимально погрузиться в свои глубины.

«Нотюрморт». Художник Владимир Екимов

Мы остановимся на 3 писателях, среди которых 2 прозаика, и один поэт, и их произведениях, написанных в сознательном уединении.

«Смотритель ливней и снежных бурь»

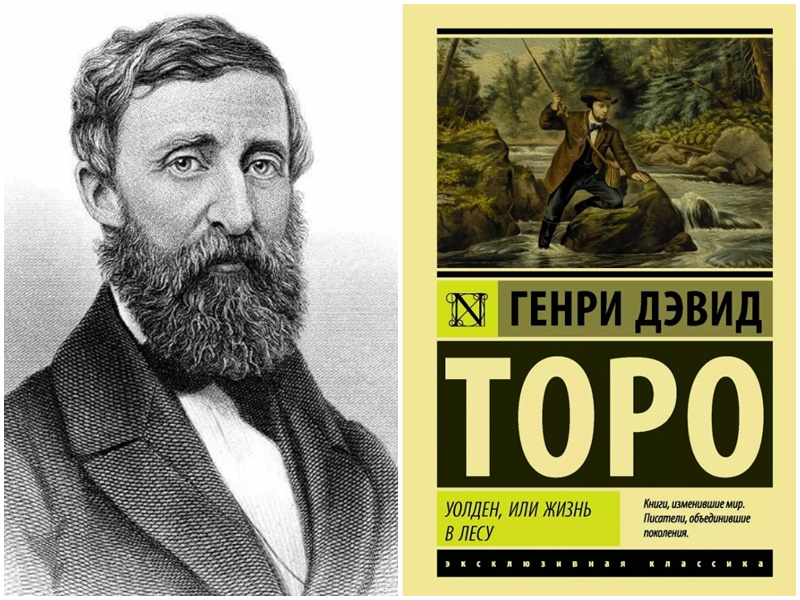

Американский писатель, натуралист и философ Генри Дэвид Торо называл себя «смотрителем ливней и снежных бурь». Весной 1845 года, в 27 лет, он удалился от общества, построил хижину на берегу Уолденского пруда и поселился в ней на два года.

Генри Дэвид Торо (1817–1862)

Все необходимое для жизни он обеспечивал самостоятельно, проводя большую часть времени за огородничеством, рыбалкой, чтением классиков, плаванием и греблей. В общей сложности в уединении Торо провел два года, два месяца и два дня. При этом он не прятался от людей и регулярно общался с жителями Конкорда, включая самого владельца пруда – Эмерсона. Так появилась одна из самых удивительных книг за всю историю литературы – «Уолден, или Жизнь в лесу».

Обложка книги

Между тем Описание жизни Торо в лесу, впервые опубликованное им в 1854 году, не вполне соответствует действительным обстоятельствам его биографии. Так, главы расположены в хронологическом порядке в соответствии со сменой времен года и создают впечатление, что автор прожил на берегу пруда ровно год.

Своим экспериментом Торо стремился дать понять современникам с их культом материального преуспевания, что хорошо и счастливо жить можно и вне общества, удовлетворяя все естественные потребности собственным трудом. Промышленной революции и зарождающемуся обществу потребления он противопоставил свободу от материальных забот, уединение, самодостаточность, созерцательность и близость к природе.

Я не более одинок, чем гагара, громко хохочущая на пруду, или сам Уолденский пруд. Кто разделяет одиночество этого водоема? А между тем его лазурные воды отражают не демонов тоски, а небесных ангелов… Я не более одинок, чем мельничный ручей, или флюгер, или Полярная звезда, или южный ветер, или апрельский дождь, или январская капель, или первый паук в новом доме.

Торо ведет точные научные наблюдения природы, а также делает метафорическое и поэтическое описание природных явлений. Он идентифицирует многие растения и животных как по их популярным, так и по научным названиям, точно датирует и описывает замерзание и оттаивание пруда, а также рассказывает о своих экспериментах по измерению глубины и формы дна якобы «бездонного» Уолденского пруда.

Книга состоит из 18 эссе, в которых Торо делится с читателем своими наблюдениями за звуками и запахами леса и воды в разные времена года, рассказывает о своих отношениях с муравьями, сурками и прочими лесными жителями, приводит целиком старинную поэму Томаса Кэрью и выдержки из собственных стихов.

«Белая затворница»

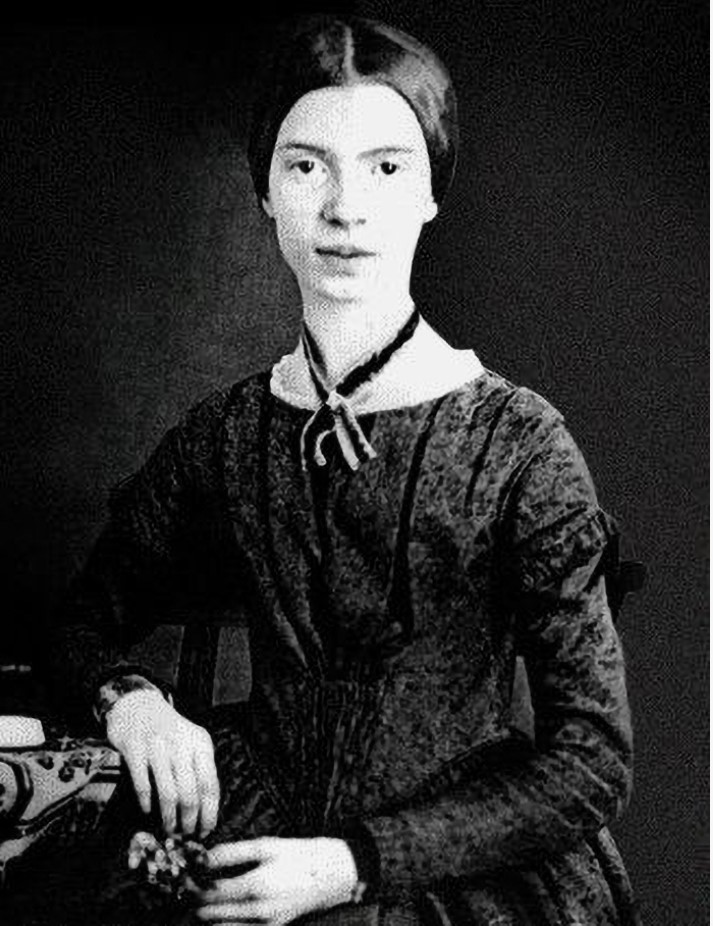

Когда американской поэтессе XIX века Эмили Дикинсон было за тридцать, она объявила всем: «Я никогда не сойду с земли моего отца и не войду ни в один другой дом или город».

Она носила только белую одежду, предпочитала многостраничную переписку личным встречам, если кто-то приближался к их дому – сбегала в свою комнату.

Поэтесса Эмили Дикинсон (1830–1886)

В итоге она более 20 лет практически не покидала своего дома в городке Амхерст (штат Массачусетс). Когда Эмили болела и вынуждена была обратиться к врачу, разрешала осмотр только через дверь. Стихи писала в любую минуту. Часто, в перерывах между готовкой, на оборотной стороне листов с рецептами, клочках бумаги. Уже после смерти поэтессы в одном из ящиков стола сестра Дикинсон обнаружила более 1800 стихотворений.

Ее первый сборник вышел в 1890 году. За пять месяцев было раскуплено шесть тиражей. При жизни Эмили увидела опубликованными лишь несколько своих произведений – каждое было встречено критикой. Язык стихов Эмили Дикинсон резко отличался от пафосной поэзии современников. Незамысловатыми словами она доносила важные, глубокие мысли. «Пиши то, о чем знаешь», – советуют многие литераторы. Эмили этот совет был не близок. Она писала о море, которое никогда не видела. Так рождались необычные, уникальные образы. Критики поднимали на смех бессвязность и бесформенность ее стихов – а это был именно тот уникальный язык, который помог Дикинсон войти в пантеон величайших поэтов Америки.

Поэзия Эмили Дикинсон проникнута раздумьями о жизни, смерти, бессмертии, вечности, красоте, природе, искусстве, смысле человеческого существования.

Главная тема поэзии Дикинсон – одиночество как служение высокому. Внутри этой темы сталкиваются высокое и повседневность, и столкновение это достигает уровня трагического конфликта.

Я умерла за красоту –

И сразу вслед за мной

Тот – кто за правду отдал жизнь –

В соседний лег покой.

«За что?» – спросил –

«За красоту» –

Шепнула я в ответ –

«А я – за правду – ведь они

Сродни» – сказал сосед.

Как близкие – сойдясь в ночи –

Мы говорили с ним –

Покуда мох не тронул губ

И наших имен не скрыл.

(Перевод А. Величанского).

«Кропотливый и тонкий аналитик страстей»

Французский модернист Марсель Пруст писал ночи напролет. После кончины любимой мамы, ушедшей вслед за отцом, он закрылся в темной комнате, обитой пробковым деревом. К 30 годам он написал два романа, считающихся слабыми, и те не завершил.

Марсель Пруст (1871–1922)

За годы же одиночества создал семитомную эпопею «В поисках утраченного времени». В 1905 году, приступая к написанию романа, Пруст сделал запись в дневнике: «Я более не выхожу». С той поры он покидал дом время от времени ночью. Иногда выезжал за город любоваться цветами, но просил водителя показывать ему их через стекло – покидать авто Пруст не желал.

Обложка книги

Уникальность его произведения в том, что все семь книг составляют единую художественную канву. Для раскрытия замысла их нужно читать по порядку. Затворничество помогло Прусту возродить самые глубокие воспоминания о детстве, пережить давно забытые эмоции и ощущения. В мельчайших подробностях воссоздать мир прошлого, вернуть утраченное время. Стиль и язык, которые он обрел в одиночестве, тоже уникальны. Читателю знакомы его знаменитые длинные витиеватые фразы, написанные в технике «потока сознания».

Центральная тема романа – это природа памяти и ее взаимодействие с временем. Пруст исследует, как прошлые воспоминания влияют на настоящее и будущее, и как они могут быть воскрешены через сенсорные впечатления, такие как вкус мадленки (печенья), окунутой в чай. Непроизвольная память – это ключ к «восстановлению утраченного времени».

Лучшее, что хранится в тайниках нашей памяти, – вне нас; оно – в порыве ветра с дождем, в нежилом запахе комнаты или в запахе первой вспышки огня в очаге, – всюду, где мы вновь обнаруживаем ту частицу нас самих, которой наше сознание не пользовалось и оттого пренебрегало, остаток прошлого, самый лучший, тот, что обладает способностью, когда мы уже как будто бы выплакались, все-таки довести нас до слез»

(«Под сенью девушек в цвету», вторая книга цикла)

Искусство играет важную роль в романе как средство захвата и сохранения прошлого. Пруст изучает идеи красоты и творчества, а также способность искусства уловить сущность опыта за пределами ограничений обычного времени.

Переживания любви, ревности, и страсти подробно описываются через множество отношений между персонажами. Пруст осмысливает различные формы любви, от платонической до физической, и отражает, как эти эмоциональные состояния могут обогатить и разрушить жизни.

Роман является детальной хроникой французского общества на рубеже веков, затрагивая изменения социальных классов и динамику статуса. Пруст описывает жизнь аристократии и буржуазии, показывая, как общественные нормы и классовые различия влияют на межличностные отношения.

Персонажи романа претерпевают значительные трансформации, особенно главный герой, который проходит путь самопознания и развития. Пруст исследует, как воспоминания и опыт формируют личную идентичность.

Ценители творчества Пруста определяют его как глубокого знатока людских душ, были исследователи, которые сравнивали его методы с фрейдовскими. Самые мелкие переживания он рассматривает с большим вниманием, детализацией. В книгах Пруста нет борьбы, все они посвящены созерцанию, впечатлениям.